Avez-vous une idée précise ou approximative sur le prix de vente aux enchères des deux feuillets, ou de ce type de feuillets en général ?

En règle générale, une estimation de valeur dépend de plusieurs critères: l’ancienneté, la qualité d’exécution de l’écriture et des décors, la provenance, etc… Mais il arrive que les enchères s’envolent et atteignent des dizaines – voire centaines – de milliers d’euros pour un feuillet unique.

Les maisons de vente aux enchères procèdent-elles au retrait de l’objet au moindre soupçon ?

Vous savez, les maisons de vente ont affaire à une quantité considérable de marchandises aujourd’hui. Elles doivent s’assurer à la fois de leur authenticité et de leur provenance, et tout cela en un laps de temps extrêmement limité. La dynamique du marché de l’art islamique est telle que les collectionneurs ou ceux qui proposent ces objets à la vente ne disposent bien souvent que de quelques informations, fournies par les marchands ou maisons de vente auprès desquels ils ont acquis l’objet précédemment.

Le problème c’est qu’il n’existe pas, à ce jour, de répertoire où l’on trouverait tous les manuscrits de toutes les bibliothèques du monde arabe et islamique. En plus, comme je l’ai dit tout à l’heure, ces manuscrits du Maroc ont été très peu documentés. D’où l’importance d’une collaboration étroite entre le chercheur et les maisons de vente, mais aussi entre le chercheur et le propriétaire d’un objet ou d’un manuscrit. En permettant au chercheur d’accéder à leurs marchandises ou collections, les maisons de vente et propriétaires valorisent ce patrimoine et assainissent le marché des objets antiques.

Qui serait, d’après vous, derrière ces vols à répétition ?

C’est bien sûr une question que tout le monde se pose. Mais cela sort de mon domaine d’expertise. Au lieu de penser à qui l’a fait et pourquoi, il faut se concentrer sur ce qui se passe aujourd’hui: comment retrouver ce qui a été perdu et comment empêcher que cela advienne à nouveau dans le futur.

Comment vous est venue l’idée de vous intéresser à ce genre de feuillet?

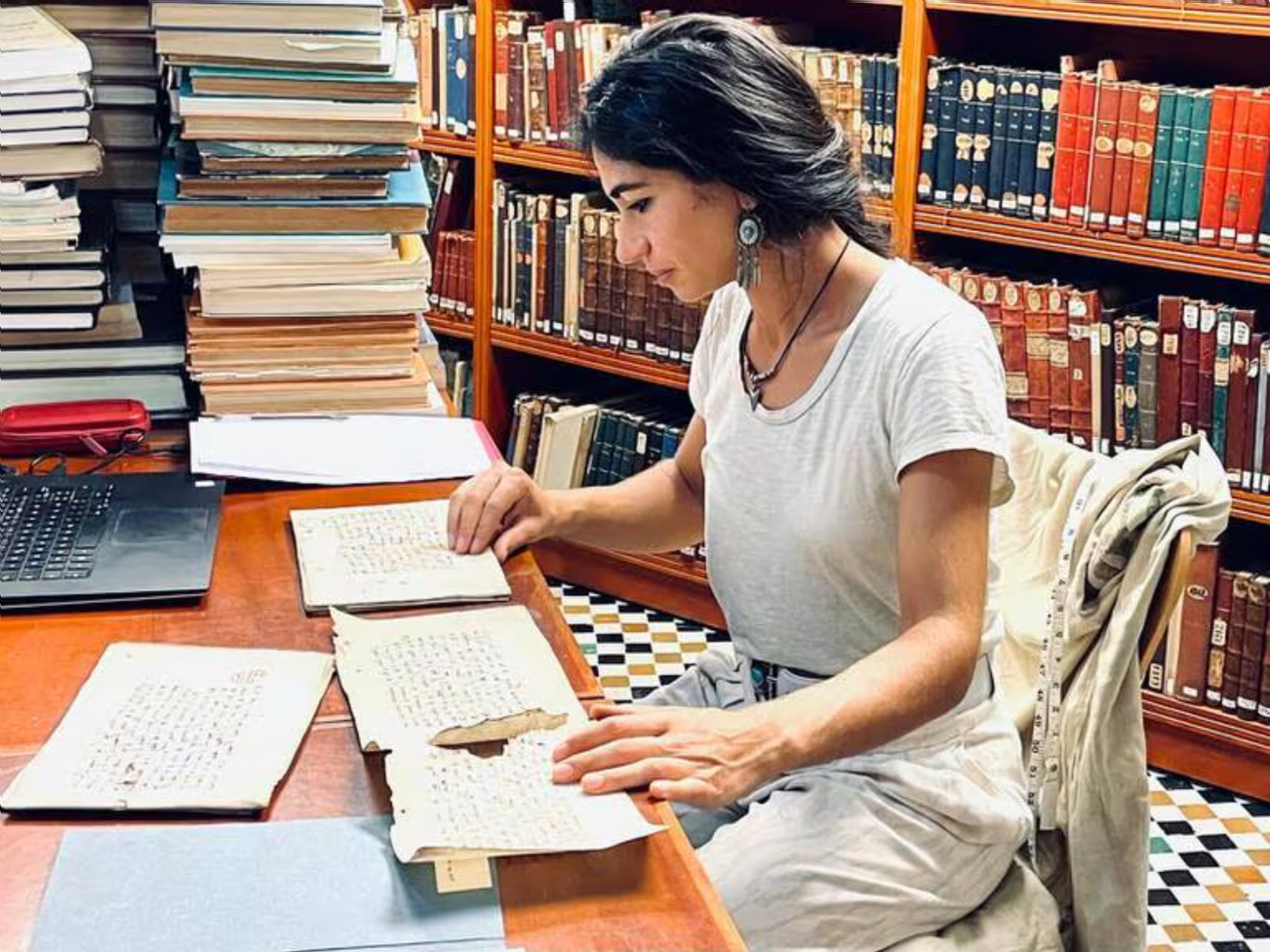

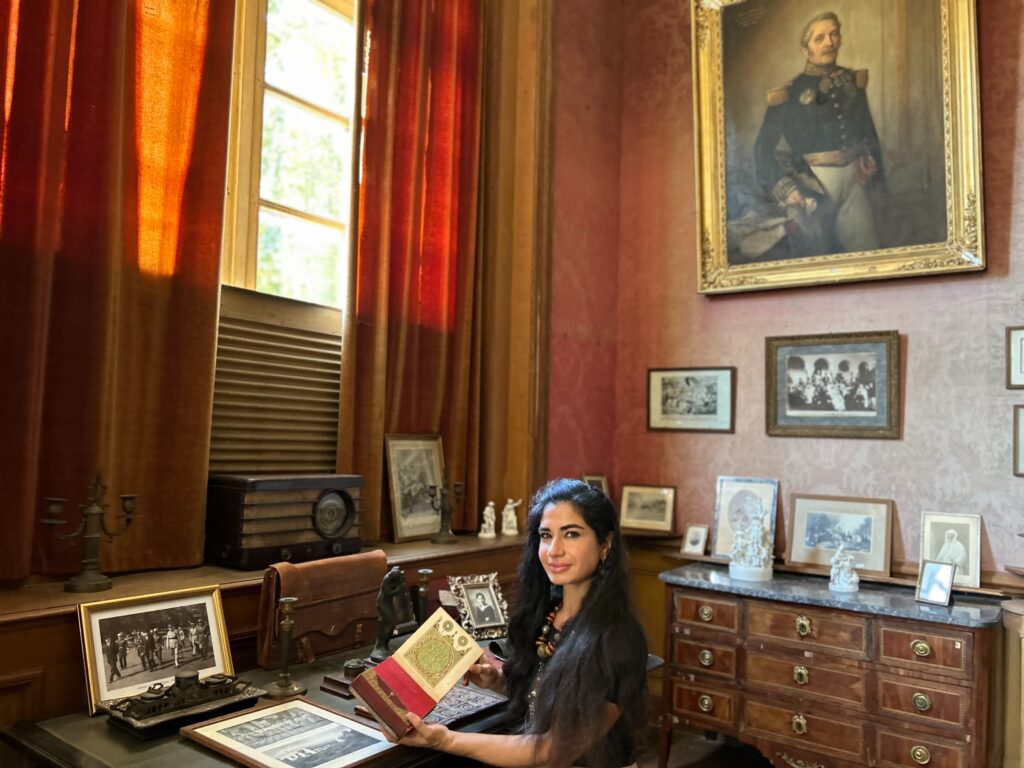

En fait, je suis passionnée par les écritures coufiques depuis que j’ai 16 ans! Après mon baccalauréat, j’ai fait des études d’arabe à l’INALCO à Paris pour être capable de lire ces écritures. Par la suite, j’ai fait un doctorat sur des manuscrits coraniques de l’époque umayyade que j’ai analysés sous différents aspects: le style d’écriture, le parchemin, l’orthographe, les qira’at, etc. Après avoir obtenu mon doctorat en 2015, j’ai continué mes recherches sur des manuscrits de différentes provenances. Je suis allée voir ces copies dans beaucoup de bibliothèques dans le monde, en Russie, en Égypte ou en Turquie par exemple.

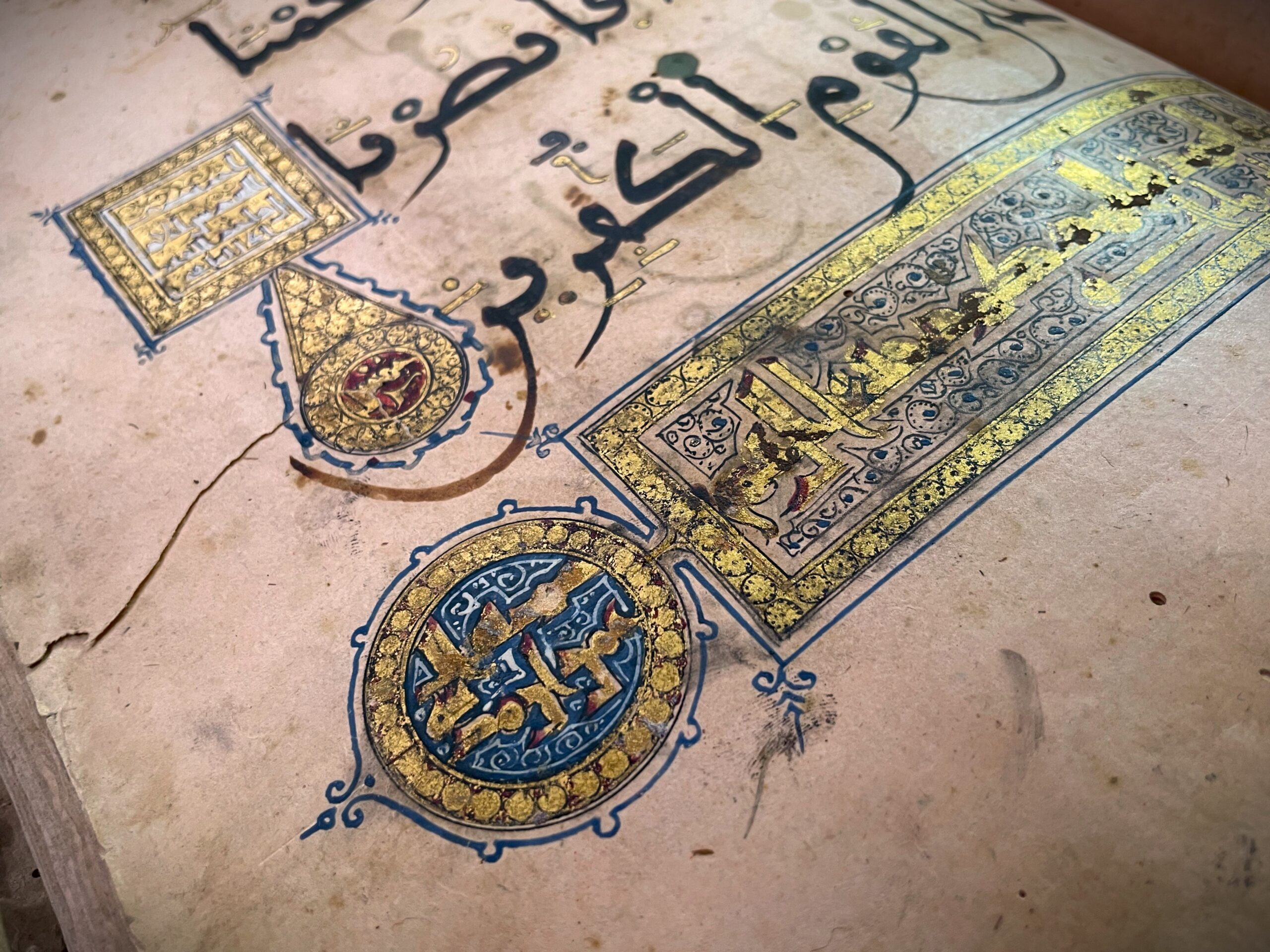

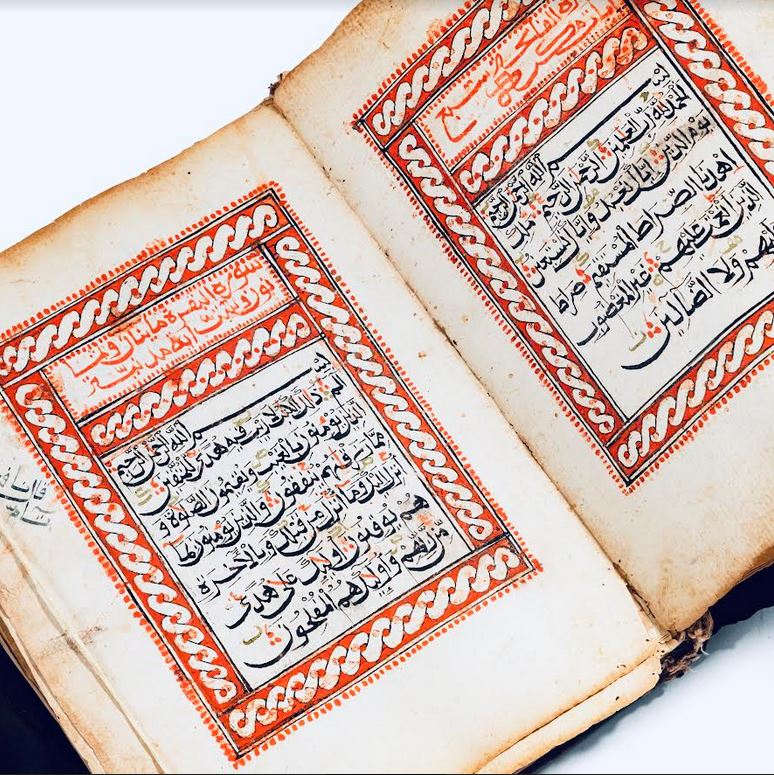

Quand je suis venue au Maroc il y a deux ans, c’était pour voir un manuscrit seulement! Et là j’ai découvert le Maroc et son immense patrimoine. J’ai ensuite visité toutes les bibliothèques du Royaume et identifié un large corpus de manuscrits coraniques en écriture coufique. Ces manuscrits sont très anciens: certains remontent probablement au 2ème siècle de l’hégire, d’autres au 4ème ou 5ème siècle de l’hégire. Beaucoup sont réduits à l’état de fragments dont il ne reste parfois qu’un petit nombre de feuillets. Tous sont anonymes, sans date ni lieu de copie ou nom de copiste. Où ont-ils été fabriqués? Viennent-ils de l’Orient lointain? Ou ont-ils été produits sur place? Et qui a participé à leur préservation jusqu’à aujourd’hui? Il faut penser qu’un manuscrit est très fragile et peut facilement être détruit si personne n’y fait attention. Or, le fait qu’ils aient été conservés jusqu’à nos jours veut dire qu’il y a des gens qui ont fait cet effort de transmission pendant plus de dix siècles. Cela mérite que l’on s’y intéresse !

Il n’y a pas seulement les manuscrits, mais aussi les lieux où ces derniers sont conservés qui m’ont inspiré. Je n’avais jamais eu la chance auparavant d’étudier des manuscrits dans le lieu même où ils ont été conservés pendant des siècles, et peut-être même copiés sur place. Lorsque l’on s’y intéresse de plus près, les bibliothèques des mosquées de la Qarawiyyin à Fès ou Ibn Yusuf à Marrakech ont connu tellement de mésaventures au cours des siècles que c’est un miracle que leurs manuscrits nous soient parvenus. Voilà aussi pourquoi il est important que ce patrimoine soit protégé. Afin que dans l’avenir, d’autres puissent avoir la même expérience que la mienne.

Que faut-il selon vous entreprendre pour tenter de récupérer ces feuillets perdus ?

Comme je l’ai dit, il s’agit de questions juridiques. L’action revient aux autorités marocaines et britanniques et les procédures dépendent des réglementations de chaque pays.

Du point de vue scientifique, il est nécessaire d’établir la provenance et il faut s’atteler à ce travail sur l’ensemble des manuscrits qui sont encore conservés aujourd’hui. Ce travail a comme préalable l’entretien physique des manuscrits et leur numérisation; les autorités marocaines et les bibliothèques ont déjà entamé un processus de photographie de tous les manuscrits. Certaines bibliothèques, comme la Qarawiyyin, sont déjà équipées de matériel photographique, mais il n’existe pour l’instant rien de similaire à la bibliothèque Ibn Yusuf. Combinées à un accès facilité aux images des manuscrits, les recherches sur ces derniers vont se multiplier à l’échelle internationale et ainsi valoriser ce patrimoine. Grâce à cette nouvelle documentation historique, les experts des maisons de vente et les propriétaires actuels de ces manuscrits seront à même d’identifier ces manuscrits du Maroc, et pourront ainsi contribuer eux aussi à la protection et la valorisation du patrimoine marocain.