ÉTAT DE L'ART : le manuscrit coranique

D’un point de vue matériel, le Coran constitue à la fois le premier livre du monde islamique, mais aussi l’objet le plus représentatif de l’identité de la communauté musulmane.

Sa production suppose un investissement humain et économique important, impliquant un processus complexe de fabrication et l’intervention de plusieurs corps de métier : parcheminier, copiste, enlumineur, relieur… Chaque manuscrit nous captive tant par sa beauté que par son histoire ; et son témoignage est extrêmement précieux car, situation rarissime dans l’histoire des textes de l’Antiquité tardive, il remonte à un temps proche de la composition même du Coran, estimé approximativement entre un demi-siècle et un siècle.

Au fil des siècles, le livre-coran (muṣḥaf en arabe) accompagne et reflète, par la même occasion, la construction progressive du nouvel empire et des nouvelles identités islamiques. En effet, le vaste espace islamique, allant de l’Andalousie à l’Inde, va progressivement donner naissance à une pluralité de traditions scribales. Chacune se distingue de l’autre tantôt par une interprétation originale des styles d’écriture, tantôt par la forme du livre ou par sa décoration, ou encore par la présentation du texte coranique lui-même.

Au cours du temps, ces particularismes évoluent : on découvre parfois de nouveaux pigments de couleur ou de nouveaux supports d’écriture. Il arrive aussi que certains styles calligraphiques ou motifs décoratifs tombent dans l’oubli, alors d’autres se maintiennent ou ressurgissent à l’autre bout du monde islamique, témoignant ainsi de la circulation des livres et des hommes.

Cette histoire de la transmission manuscrite du Coran au cours du temps n’est pas facile à reconstruire. Après des siècles de conservation et de transmission, les manuscrits qui nous sont parvenus sont devenus, pour la plupart, anonymes. Souvent, ils ne comportent plus les informations quant à la date, le lieu de production ou le commanditaire. Ils sont aussi souvent tellement endommagés que la reliure a disparu et les feuillets en ont été séparés et dispersés par des marchands ou des collectionneurs.

Il arrive aussi que l’on imita les écritures anciennes à des fins de restauration – pour remplacer les feuillets disparus – mais aussi pour tromper et profiter des collectionneurs. Ainsi, nous ne savons plus dans quel contexte le feuillet ou le manuscrit a été produit et transmis, ni à quoi il ressemblait à l’origine. Mais si l’on prend la peine de réunir les fragments d’un même manuscrit dispersé, et qu’on les examine de plus près, on peut parvenir à esquisser son contexte de production et ses pérégrinations ultérieures.

Voici une brève introduction des différents éléments qui composent le manuscrit coranique et de leurs variations. Ces variations qui émergent au fil du temps, au gré de l’espace géographique, mais aussi pour des raisons socio-économiques et politiques.

Les différents styles d’écriture

L’histoire des écritures est une histoire dynamique des manifestations graphiques qui doivent être déchiffrées par le paléographe, datées et localisées. Le paléographe adopte deux approches. L’une est synchronique : en observant l’écriture employée, il cherche à comprendre la date, le lieu de création d’un artefact mais aussi la façon dont le scribe a organisé son travail de copie. L’autre approche est diachronique dans la mesure où il doit reconstituer le processus de transformation des signes individuels et du système graphique global.

Des origines jusqu’au 11e siècle environ, on connaît deux grandes variétés d’écritures coraniques. Le ḥijāzī – terme forgé au 20e siècle à partir des expressions « écriture de la Mekke » et « écriture de Médine », employées dans un texte arabe du 10e siècle – se caractérise par un ductus parfois arrondi et une inclinaison des hastes vers la droite. Il se distingue d’un vaste ensemble d’écritures angulaires et verticales, communément appelé kūfī (devenu coufique en français).

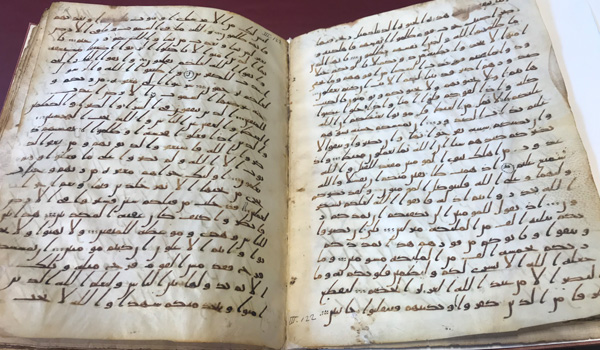

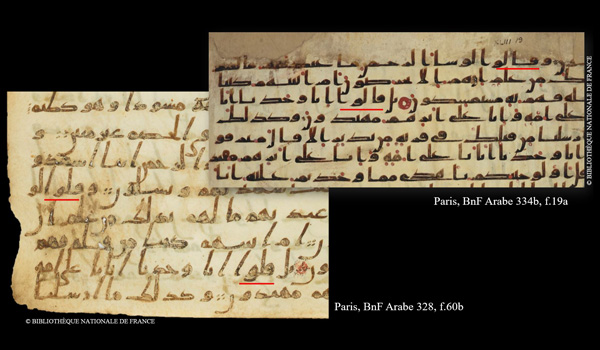

Écriture de Médine, Paris BnF Arabe 328

Écriture de Médine, Paris BnF Arabe 328

Ces appellations posent un certain nombre de problèmes. D’abord, elles dessinent une géographie relativement précise des écritures, alors qu’aucun indice matériel ne conforte pour l’instant cette géographie. Nous n’avons aucune certitude qu’elles correspondent à la région où fut inventé le style, ni même aux lieux de production des manuscrits. En outre, elles ne reflètent nullement l’immense diversité stylistique à l’intérieur même de ces ensembles, et, en particulier, du coufique. L’épreuve d’une classification du vaste coufique n’a été affrontée que depuis les années 1980, avec les travaux de François Déroche, qui lui préféra l’appellation d’« écritures abbassides anciennes », réunissant sept styles principaux, désignés par des lettres, de A à F ; ainsi que O (correspondant à Omeyyade). Au sein de ces styles, on isole plusieurs séries (indiquées par des chiffres romains), en se fondant principalement sur leurs caractéristiques générales, et dans une moindre mesure sur le tracé spécifique de certaines lettres. Enfin, quelques séries présentent encore une légère inclinaison des hastes – ou barres – verticales (entre 80 et 95° pour l’alif et le lām), que l’on retiendra dans la définition des sous-séries (B.I a, O.I a ou C.I a).

Aux alentours du 9e siècle, et parallèlement au coufique, on commence à employer un nouveau style pour copier le Coran. Il s’agit d’un mélange de coufique et d’écritures employées pour la copie des livres profanes (écritures livresques) aujourd’hui désigné par le nom « Nouveau Style » (New Style) ou encore coufique brisé, ou coufique de l’est (Eastern Kufic). Là encore, cette référence géographique ne s’accorde pas avec la réalité des manuscrits dont plusieurs ont été copiés à l’ouest du monde islamique. Pour ne citer qu’un exemple le Coran de la Nourrice a été copié à Kairouan en 410/1020.

Écriture « New style » dans le Coran de la Nourrice (Mushaf al-Hadina), Metropolitan Museum 2007.191

Écriture « New style » dans le Coran de la Nourrice (Mushaf al-Hadina), Metropolitan Museum 2007.191

Parallèlement à l’emploi de cette écriture également subdivisée en plusieurs sous-familles, d’autres styles émergent à l’échelle régionale. En Afrique du Nord et Andalousie se développe le style maghribi que l’on trouve dans les manuscrits du Coran dès le 11e siècle de notre ère. Cette écriture connaît des variantes stylistiques selon les régions et les époques. Elle influence également certaines variétés d’écritures d’Afrique de l’Ouest, comme le sahrawi (écriture saharienne) appartenant au vaste ensemble des écritures africaines appelées sūdānī.

Style maghribi (Metropolitan Museum 42.63)

Style maghribi (Metropolitan Museum 42.63)

A l’est de l’empire, on commence à employer des écritures plus rondes dans la copie du Coran. On les désigne sous le nom des Six styles (Six Pens). Parmi ces styles, le naskhi est utilisé pour le texte du muṣḥaf d’Ibn al-Bawwab écrit à Bagdad en 391/1000-1, alors que l’enluminure emploie le thuluth (littéralement 1/3) pour les titres. Autre style parmi les six qui va connaître une grande notoriété : le muḥaqqaq, largement employé pour copier les manuscrits coraniques des sultans mamlouks d’Egypte et Ilkhanide d’Iran.

Aux frontières de l’empire enfin, ces écritures rondes donnent elles-mêmes naissance à des styles locaux : par exemple, le bihari est une variété de naskhi, employé en Inde entre le 14e et le 16e siècle, pour copier des manuscrits coraniques de grande qualité (Brac de la Perrière, L’art du livre). Autre exemple en Chine, où l’on utilise le Sini dès le 15e siècle, un style dérivé du muhaqqaq, marqué par une plus grande horizontalité (Fraser, « Beyond the Taklamakan »).

Les matériaux de l’écrit

Supports

Sur quel support le Coran a-t-il été copié à l’origine ? Les récits de la tradition islamique évoquent des supports de fortune : morceaux de cuir, nervures de palme, os de dromadaire, pierres… De cette période primitive, nous n’avons plus de traces matérielles. Mais il existe des attestations plus récentes de l’emploi de ces mêmes matériaux comme support d’écriture.

Archives sur bâtonnets de bois, Maroc, 19e-20e siècles

Archives sur bâtonnets de bois, Maroc, 19e-20e siècles

Pour les premiers siècles de l’Islam, les matériaux conservés reflètent une situation assez homogène : sauf quelques rares fragments sur papyrus, les premiers livres-coran dont nous disposons aujourd’hui sont presque tous copiés sur parchemin. Comme le cuir, le parchemin est fabriqué à partir de peaux d’animaux – le plus souvent domestiques (mouton, chèvre), bien qu’il existe de nombreux catalogues arabes évoquant des livres-coran sur peaux de gazelle. La tradition de copie sur parchemin se maintient dans certaines régions de l’ouest de l’empire jusqu’au 14e siècle environ. En revanche, à l’est, le papier remplace le parchemin assez rapidement. Les premiers manuscrits coraniques sur papier – originaires d’Iran – sont attestés à partir du 10e siècle.

Manuscrit sur parchemin – 12e ou 13e siècle – Afrique du Nord

Manuscrit sur parchemin – 12e ou 13e siècle – Afrique du Nord

Qu’il s’agisse du parchemin ou du papier, les artisans ont exploré de nombreuses techniques pour obtenir des supports de meilleure qualité, l’associant à une recherche esthétique permanente. On trouve ainsi des parchemins et des papiers plus ou moins épais selon les régions et les époques, mais également des parchemins peints en bleu et papiers colorés ou silhouettés à la poudre d’or…

Encres et pigments

Dans les manuscrits coraniques, l’encre noire est traditionnellement le premier choix pour écrire le texte sacré. Il existe plusieurs catégories d’encres noires, les deux principales étant : les encres à base de carbone comme la suie ou le charbon de bois, et les encres métallo-galliques. Il est possible d’identifier la nature de l’encre et d’évaluer son homogénéité dans un manuscrit en employant des méthodes d’analyses physico-chimiques non-invasives. Plusieurs campagnes d’analyses menées sur des manuscrits anciens ont permis d’identifier les encres employées dans les plus anciens manuscrits du Coran. Il s’agit toujours d’encres métallo-galliques, généralement fabriquée à partir de sels métalliques – oxyde de fer en particulier, mais aussi cuivre – mélangés à une substance naturelle tannique et un liant.

Fabrication d’une encre métallo-gallique

Fabrication d’une encre métallo-gallique

La couleur a été introduite avec parcimonie pour mettre en évidence des transitions textuelles : passage entre deux sourates, séparations de groupes de versets, etc… mais également pour signaler la vocalisation. Comme ces éléments n’appartiennent pas au texte originel, on utilise une couleur différente du noire pour les distinguer. Le rouge est la couleur la plus employée pour ces fonctions, mais de nombreux autres pigments colorés ont été utilisés selon les époques et les lieux de production et de circulation des manuscrits.

La construction du livre

La représentation physique du livre-coran a répondu à de multiples enjeux au cours des siècles, mais aussi selon les régions et l’environnement social dans lequel le manuscrit était produit.

Ces enjeux sont visibles à travers la fabrication du livre lui-même et les variations que l’on peut observer.

Les formats et l’orientation du livre

Depuis toujours, on a produit différents manuscrits de différentes dimensions. A la période ancienne, et sur parchemin, il existe des livres monumentaux – comme le muṣḥaf attribué au calife ‘Uthmān b. ‘Affān (règne entre 644 et 656) conservé au Caire (Mosquée Sayyida Zaynab, Bibliothèque centrale) – et des livres miniatures comme le muṣḥaf qui, d’après son colophon, aurait été commandité par le calife Harun al-Rachid en 182 H./799 J.-C. et offert à Charlemagne (BnF Arabe 399).

Plus tard, l’emploi du papier permet d’aller au-delà des limites imposées par une peau animale et de produire des feuilles allant jusqu’à deux mètres de hauteur et un mètre de large – voir le muṣḥaf attribué au prince Baysunghur (m. 1433), petit-fils de Gengis-Khan. A l’inverse, les livres miniatures se réduisent au maximum.

Mushaf attribué au calife ‘Uthman b. ‘Affān, Le Caire

Mushaf attribué au calife ‘Uthman b. ‘Affān, Le Caire

Le format concerne également l’orientation du livre : on trouve des livres verticaux, horizontaux et parfois carrés.

Aux premiers siècles de l’Islam, le livre-coran copié en écriture coufique est majoritairement associé à des formats horizontaux – également appelé format à l’italienne, c’est-à-dire notre format paysage. On a proposé diverses interprétations sur l’emploi de ces différentes orientations (voir mon article « Consonantal dotting in early Qur’anic manuscripts: A fully dotted Qur’an fragment from the AH. 1st/AD. 7th century »).

Folio coranique en format oblong, datable du 8e siècle

Folio coranique en format oblong, datable du 8e siècle

Construction des cahiers

Une petite définition pour commencer ! Un livre est constitué de plusieurs cahiers, eux-mêmes faits à partir de plusieurs diplômes de parchemin ou de papier que l’on superpose et que l’on plie en deux (appelés bifeuillets). Une fois les cahiers constitués, on relie le tout au moyen d’un fil de couture. Néanmoins, gardons à l’esprit que cette étape de reliure n’est pas systématique. La construction du manuscrit répond donc à une structure logique et régulière.

Or, nous pouvons observer que, selon les lieux et les époques, les manuscrits ne respectent pas une seule et même technique de fabrication, ni dans le nombre de feuillets à l’intérieur du cahier (cahiers de 6, 8 ou 10 feuillets) ni – lorsqu’il s’agit de parchemin – dans la façon d’agencer les faces du parchemin (juxtaposition ou opposition des faces chair et fleur de la peau). Dans les régions sub-sahariennes, il est même impossible de parler de cahiers, car les manuscrits se composent régulièrement de feuillets isolés et non cousus.

La reliure

La reliure d’un livre n’est pas uniquement destinée à des fins esthétiques, mais vise également à le préserver, en assurant sa longévité. Les efforts de conservation contemporains se concentrent sur l’entretien et la restauration de ces reliures, car ils fournissent des informations précieuses sur les pratiques historiques de création de livres et l’esthétique culturelle.

Les méthodes de reliure ont évolué au fil du temps, influencées par les progrès culturels, artistiques et technologiques. Il n’existe que quelques reliures coraniques des premiers siècles de l’Islam, qui nous permettent d’identifier deux types de reliure différentes. Au fil du temps, ces manuscrits ont été ornés de dessins complexes, de feuilles d’or ou de calligraphie en relief sur les couvertures. Au fur et à mesure que l’art de la reliure progressait, des techniques telles que l’outillage, le travail en filigrane et l’incrustation ont été utilisées pour embellir les couvertures des manuscrits.

Les mises en page

Les réglures

La préparation de la page avant l’écriture est une phase fondamentale qui nous permet d’en savoir plus sur le travail du copiste, mais aussi sur le contexte spatio-temporel dans lequel s’est déroulé la copie.

La réglure concerne tous ces points de repères et lignes qui permettent de délimiter la zone de texte, le nombre de lignes d’écriture et tout simplement de maintenir les lignes droites et parallèles entre elles.

Réglure à la pointe sèche

Réglure à la pointe sèche

Pour les réaliser, différents outils sont disponibles : la pointe sèche est une sorte de stylet qui, par pression, crée un relief sur la feuille, voire plusieurs feuilles à la fois. On peut également tracer la réglure à l’encre ou au carbone. Dans ce cas, on peut aisément l’effacer, ce qui est peut-être arrivé dans le cas de beaucoup de manuscrits en coufique « classique » où l’on ne voit aucune trace de réglure, à moins que les copistes employaient d’autres techniques. Avec l’émergence du papier, on utilise en effet une masṭara/misṭara (ou planche à régler).

Les décors

Les manuscrits coraniques comportent souvent des décors placés à divers endroits du texte. Des décors en pleine-page (page tapis) peuvent précéder le début du texte ou d’une section et en clore la fin. Ces mêmes parties du texte font généralement l’objet d’une plus attention de l’enlumineur: le texte s’inscrit souvent dans un cadre plus ou moins large. En outre, chaque transition entre les sourates fait l’objet d’un traitement particulier de la part de l’enlumineur.

Manuscrit de la dynastie mamlouke, 15e siècle. V&A Museum MSL 1910.6099

Manuscrit de la dynastie mamlouke, 15e siècle. V&A Museum MSL 1910.6099

Dans les premiers siècles de l’Islam, on connaît quatre manières de séparer les sourates dans les manuscrits : un espace laissé blanc, un décor, une formule de titre avec ou non le décompte des versets, et la combinaison d’un décor et d’un titre.

Au milieu du 20e siècle, les savants G. Bergsträsser puis A. Grohmann, ont supposé que ces présentations correspondaient à des phases chronologiques successives. Mais aujourd’hui, une meilleure connaissance du témoignage matériel conduit à reprendre ces hypothèses.

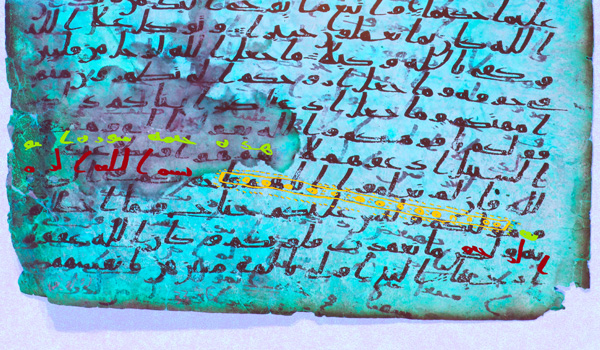

En fait, la succession ornements/titres ne cadre plus avec la réalité des matériaux anciens. Par exemple, la couche inférieure (scriptio inferior) du palimpseste de Ṣanʿāʾ est très ancienne, mais elle comporte pourtant un titre de sourate sans décompte, inséré dans le corps même du texte, prouvant ainsi la contemporanéité du titre et du texte. Outre le titre, on distingue des ornements qui semblent, à première vue, contemporains du texte. Cet exemple montre donc que l’on connaissait déjà, vers la fin du 7e siècle, plusieurs types de présentation.

Titre et ornement entre deux sourates, palimpseste de Ṣanʿāʾ (Ṣanʿāʾ DAM 01-27.1)

Titre et ornement entre deux sourates, palimpseste de Ṣanʿāʾ (Ṣanʿāʾ DAM 01-27.1)

Par la suite, l’ajout du titre des sourates devient systématique, mais il reste toujours des variations dans la présentation – avec ou sans bandeau ornemental – et même dans la formule employée. On trouve parfois des variantes dans l’expression de la numération des versets, dans le choix du titre lui-même.

Manuscrit attribué au calife umayyade al-Walid Ier, (Ṣanʿāʾ DAM 20-33.1)

Manuscrit attribué au calife umayyade al-Walid Ier, (Ṣanʿāʾ DAM 20-33.1)

Ces décors utilisent des motifs ornementaux et des pigments qui ont connu des variations au cours du temps et dans l’espace. Il existe par exemple un ensemble de manuscrits datables de l’époque umayyade qui emploient des éléments architecturaux dans leurs décors.

Les colophons et notes

Les colophons dans les manuscrits coraniques sont les sections finales qui fournissent des détails sur le scribe, la date d’achèvement, l’endroit où le manuscrit a été copié et parfois des remarques supplémentaires. Ces colophons offrent des informations précieuses sur l’histoire, la provenance et les personnes impliquées dans la création du manuscrit.

Parfois, les manuscrits comportent d’autres notes ajoutés à différents emplacements du texte. Le texte le plus courant est l’acte de donation du manuscrit à un établissement religieux (waqf/ḥabs), qui se présenter de différentes façons et être plus ou moins exhaustif. Mais l’on trouve également des actes de naissance ou de décès, des carrés magiques, des commentaires…

Colophons et notes servent de sources essentielles pour comprendre le contexte, les aspects culturels et la transmission du Coran tout au long de l’histoire.

Le contenu

Le squelette consonantique (rasm en arabe) et ses variations

Au cours des premiers siècles de l’Hégire, le système graphique de l’arabe a connu des transformations progressives.

Les plus anciens témoins datés indiquent que l’une des premières réformes concerne la lettre alif à laquelle on assigne progressivement la valeur de voyelle longue /ā/. Cette réforme aurait été entamée en Arabie, à l’époque pré-omeyyade (C. J. Robin, « La réforme de l’écriture »). La notation de cette voyelle longue /ā/ présente des disparités dans les manuscrits coraniques qui pourraient constituer des critères pertinents dans l’identification des manuscrits.

Variations orthographiques de la voyelle longue

Variations orthographiques de la voyelle longue

Outre les variations des voyelles longues, on rencontre ponctuellement des modifications d’autres consonnes. La plupart du temps, ces variations correspondent à celles que la tradition islamique attribue aux codices régionaux (maṣāḥif al-amṣār) ; les exemplaires que le troisième calife ‘Uthmān b. ‘Affān aurait envoyé dans les diverses garnisons de l’empire islamique naissant. Ainsi, en comparant les variantes des manuscrits avec celles enregistrées dans la tradition, il est possible de voir si le manuscrit s’accorde avec l’un de ces codices régionaux en particulier.

En dehors de ces altérations, il arrive que l’on note d’autres variations consonantiques, mais ces dernières sont beaucoup plus rares dans les manuscrits ; et il est difficile de savoir si ces variations sont significatives ou doivent être imputées à des erreurs de copie. A l’exception du palimpseste de Ṣanʿāʾ (une partie des folios est conservée à la DAM, cote 01-27.1) où l’on rencontre des termes entiers qui ont été changés, les manuscrits que nous avons explorés jusqu’à présent respectent à la lettre le texte Uthmanien tel qu’il est édité aujourd’hui.

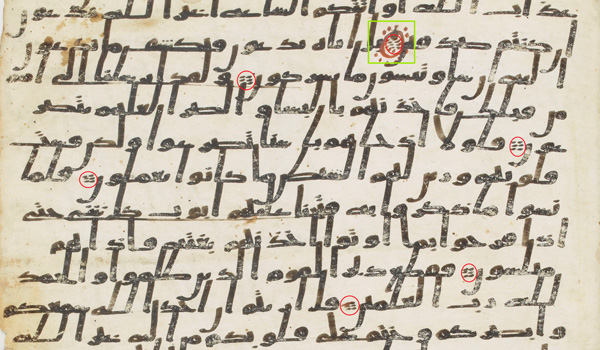

Points diacritiques

On dit souvent que les manuscrits les plus anciens étaient dépourvus de points diacritiques permettant de distinguer certaines consonnes homographes (ba, ta, tha, nun et ya’ par exemple).

Or, les manuscrits coraniques – à l’instar des inscriptions, graffites et papyrus datés du 7e siècle – montrent que les points diacritiques sont bel et bien employés dès l’origine, mais pas de façon uniforme et systématique.

Certains manuscrits n’en comportent que très peu : le muṣḥaf de la British Library (Or. 2165) par exemple présente beaucoup de consonnes ambigües (76%). D’autres au contraire en sont presque totalement pourvus, levant toute ambiguité à la lecture du texte (voir mon article « Consonantal dotting in early Qur’anic manuscripts: A fully dotted Qur’an fragment from the AH. 1st/AD. 7th century »).

Paradoxalement, il existe des manuscrits bien plus tardifs, totalement dépourvus de diacritiques (exemple du muṣḥaf J1, Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc).

Absence de points diacritiques (J1, Rabat, BNRM)

Absence de points diacritiques (J1, Rabat, BNRM)

Par ailleurs, il existe des variations dans le système lui-même. Encore aujourd’hui au Maghreb, on note le fā’ avec un point en-dessous et la qāf avec un point au-dessus ; alors que dans les pays du Moyen-Orient, le fā’ porte un point au-dessus et le qāf deux points au-dessus. L’origine de cette variation remonte au tout premier siècle de l’Islam (Kaplony, « What are those few dots for ? »).

La vocalisation

Un grand nombre de manuscrits datables des trois premiers siècles de l’Islam comportent un système de vocalisation indiqué par des points-voyelles de couleurs. La datation de cette vocalisation est relativement difficile à estimer, puisqu’elle est indiquée dans une encre colorée, différente du texte. Elle intervient forcément après la copie du texte ; mais la difficulté est de savoir combien de temps s’écoule entre la copie du texte et la vocalisation.

On suppose que l’invention du système vocalique intervient à l’époque umayyade car de nombreux manuscrits datables de cette époque sont vocalisés, et cette observation s’accorde avec les récits de la tradition qui la situe à la même période. Mais aucune preuve matérielle ne permet pour l’instant d’en savoir plus sur le lieu ou les acteurs de la réforme.

Les points-voyelles

Les points-voyelles

Comment fonctionne cette vocalisation primitive ? C’est la position du point par rapport au squelette consonantique qui signale la voyelle. Ainsi, un point au-dessus d’une consonne indique le son /a/ (fatḥa), un point à gauche de la lettre, le son /u/ (ḍamma) et un point en dessous, le son /i/ (kasra). Notons qu’il existe des règles spécifiques pour indiquer l’attaque vocalique (hamza).

Par ailleurs, le système de couleurs – d’abord unicolore – se diversifie progressivement : d’autres couleurs sont employées avec différentes fonctions, là encore, selon les régions. Les savants contemporains de ces pratiques, comme Abū ʿAmr al-Dānī en Andalousie ou Abū Ḥātim al-Sijistānī en Iran, nous permettent de localiser ces diverses traditions.

Il est difficile de savoir à partir de quand on commence à utiliser les voyelles modernes.

La division du texte en versets

La division en versets est une caractéristique presque systématique des séries de manuscrits anciens. À l’exception de quelques séries tardives, datables du 9e siècle, dans lesquelles il n’existe pas de division, l’acte de séparer les versets fait partie du programme initial de copie, au même titre que le squelette consonantique, et constitue donc un élément important de la transmission manuscrite.

Séparations de versets

Séparations de versets

Les systèmes de division des manuscrits divergent parfois de la Vulgate sur l’emplacement de certaines fins de versets. Quelques-unes de ces variations figurent dans une littérature savante musulmane du 9e siècle, dédiée au découpage des versets (fawāṣil) et à ses variantes entre plusieurs écoles régionales.

La division du texte en groupes de versets

À la différence des séparations de versets, la division du texte en groupes de cinq ou dix versets n’appartient pas à la phase la plus ancienne de la transmission. Il arrive qu’elles figurent sur des copies anciennes, mais elles y ont été ajoutées plus tard, souvent en rouge, au-dessus d’une séparation d’origine. L’emploi d’une couleur différente de celle du texte empêche toute tentative de datation ; on ne peut pas savoir si cet élément a été ajouté immédiatement à la suite de la copie, ou si un laps de temps s’est écoulé entre les deux opérations.

La division du texte en parties

Le Coran est traditionnellement divisé en plusieurs sections égales pour faciliter sa récitation et son étude. Cette division n’est pas basée sur le contenu thématique, mais sert plutôt de moyen pratique de naviguer dans le Coran. Il aide à l’organisation des horaires de récitation et facilite la mémorisation.

La division la plus fréquente est celle en trente sections, connues sous le nom de juz’ (pl. ajzā’) Chaque juz’ contient environ un trentième du contenu du Coran, ce qui permet aux lecteurs de compléter l’intégralité du Coran en récitant une section par jour pendant trente jours. Une autre division particulièrement répandue est celle en soixante ḥizb (pl. aḥzāb). Mais il en existe de nombreuses autres comme celle en 27 – correspondant aux 27 nuits du mois de Ramadan –, en 10, 9, 8… jusqu’à la division en deux moitiés. Dans les manuscrits, ces divisions sont parfois mentionnées dans les marges (voir mon article « A propos d’un manuscrit coranique en écriture coufique donné à la Grande Mosquée de Malaga ») ou servent à séparer le contenu en plusieurs volumes individuels.

Manuscrit chinois divisé en 30 volumes, 18e siècle

Manuscrit chinois divisé en 30 volumes, 18e siècle

L’histoire du livre : les lieux de conservation

Au cours des siècles, les manuscrits coraniques ont été conservés dans divers lieux : certains ont fait partie des bibliothèques royales des califes et des sultans, d’autres appartenaient à des bibliothèques de notables. La majorité néanmoins était constituée bien inaliénable ou bien de mainmorte (en arabe : « waqf » ou « ḥabs ») et déposée dans des lieux de culte comme les mosquées ou mausolées, et lieux d’enseignement comme la madrasa.

A l’heure actuelle, nous pouvons localiser quatre dépôts principaux (voir ci-après) qui abritaient d’importantes collections de corans datables des trois premiers siècles de l’islam. Il existe bien évidemment d’autres dépôts de manuscrits dans l’empire islamique – du Maroc à l’Inde – mais les fragments coraniques anciens y sont en nombre plus réduit, et leurs pérégrinations sont, bien souvent, difficiles à reconstituer.

L’histoire et le contenu de ces principaux dépôts de manuscrits sont encore largement imprécis pour plusieurs raisons. En premier lieu, les fonds connurent une dispersion, parfois considérable, provoquée tantôt par des bibliophiles érudits, tantôt par des trafiquants sans scrupule, entraînant ainsi une redistribution des collections et une décontextualisation des fragments. Outre le problème de dispersion des fonds, le travail est considérablement freiné par l’accès limité à la documentation. Cela est dû, d’une part, aux conditions de conservation des manuscrits, parfois problématiques – absence de catalogue, état de conservation critique -, et, d’autre part, au nombre limité de publications consacrées aux manuscrits coraniques.

Les quatre genizah

Pour désigner ces dépôts de manuscrits coraniques anciens, on utilise généralement le terme de « genizah ». La genizah, dérivée de l’hébreu, désigne un lieu de stockage, généralement au sein d’une synagogue ou d’une communauté juive, où sont déposés des documents, des textes sacrés ou des écrits contenant une écriture hébraïque qui ne sont plus utilisés ou qui ont atteint un état de délabrement. La principale raison de déposer ces documents dans une genizah est de montrer du respect pour les écrits, en particulier ceux qui contiennent le nom de Dieu.

Le terme « genizah » est aujourd’hui utilisé plus largement pour désigner tout dépôt ou lieu de stockage de textes ou de documents sacrés mis au rebut, ce qui souligne l’importance du respect des documents écrits contenant une écriture sacrée.

La Mosquée de ‘Amr à Fusṭāṭ (Le Caire)

La grande Mosquée de ‘Amr ibn al-‘Āṣ à Fusṭāṭ, dans le vieux-Caire, abritait une importante collection de manuscrits. Les conditions exactes de conservation sont mal connues. Quelques informations sont toutefois fournies par les orientalistes, qui visitèrent les lieux, entre la fin du 18e et le début du 19e siècle. Ils firent état de fragments entassés à même le sol, dans une pièce de la mosquée, voire au fond d’un souterrain selon le récit de Jean-Joseph Marcel. Mais des fragments provenant de ce fonds circulaient bien avant, parmi les bibliophiles orientaux et occidentaux.

La grande Mosquée de ‘Amr ibn al-‘Āṣ à Fusṭāṭ

La grande Mosquée de ‘Amr ibn al-‘Āṣ à Fusṭāṭ

Jusqu’au milieu du 20e siècle, le fonds de la mosquée de ‘Amr alimente les collections d’orientalistes et d’antiquaires occidentaux, entraînant une dispersion massive du fonds. Les manuscrits sont donc aujourd’hui morcelés entre différentes collections.

La Grande Mosquée à Kairouan

Une deuxième collection de manuscrits se trouve à Kairouan, aujourd’hui au musée de Raqqāda. Elle a été découverte en 1896, dans la maqṣūra de la grande Mosquée de ‘Uqba ibn Nāfi‘ (Muranyi, « Geniza or ḥubus »). Parmi les documents figurait un inventaire de la collection, daté de la fin du 13e siècle, et qui faisait état de 66 manuscrits coraniques conservés in situ à cette époque, voire légèrement avant. Cette collection compte un certain nombre de manuscrits datables du 9e siècle mais très peu de manuscrits antérieurs.

La grande Mosquée de ‘Uqba ibn Nāfi‘ à Kairouan

La grande Mosquée de ‘Uqba ibn Nāfi‘ à Kairouan

L’histoire de cette bibliothèque au-delà du 9e siècle reste encore à étudier. Le faible taux de manuscrits antérieurs laisse penser qu’elle n’occupait pas une place prépondérante à cette époque. D’autre part, il est possible qu’une partie des manuscrits ait été rapportée d’Égypte, dont les bibliothèques firent l’objet de pillages entre le 10e et le 11e siècle.

La Grande Mosquée des Omeyyades à Damas

Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, un important dépôt de documents, réunissant des écrits d’époques variées (de l’Antiquité Tardive jusqu’à l’époque moderne), en différentes langues (grec, syriaque, copte, arménien et arabe), fut découvert dans la petite chapelle octogonale (qubbat al-khazna ou bayt al-māl) située dans la cour de la mosquée. Elle devait abriter des manuscrits au moins dès 1874 ou 1875 puisque l’architecte Jules Bourgoin, qui écrit à cette époque, la décrit comme une bibliothèque.

La Grande Mosquée des Umayyades à Damas

La Grande Mosquée des Umayyades à Damas

Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, la collection de Damas connait une situation similaire à celle de Fusṭāṭ. Plusieurs fragments sont acquis par des Européens, preuve que le fonds était connu avant l’incendie de 1893, ou la visite de Bruno Violet en 1900. Les collections de Charles Schefer (1820-1898), du consul prussien Johann G. Wetzstein (1815-1905) ou d’Edward H. Palmer (1840-1882) sont constituées à cette époque. Ces collections entreront par la suite dans les fonds des bibliothèques publiques : la première à la BnF, la seconde dans les bibliothèques allemandes (Tübingen et la Staatsbibliothek de Berlin), la dernière à la bibliothèque de Cambridge.

Les autorités ottomanes décident ensuite de transférer la collection à Istanbul, peut-être pour éviter que le fonds ne subisse le même sort que celui de Fusṭāṭ. Quelques volumes bien conservés sont déposés à la bibliothèque du Musée du Palais de Topkapi, alors que les folios plus fragmentaires sont intégrés au Musée des Arts turcs et islamiques (fonds Şam Evrak). Cette collection compte des centaines de milliers de fragments de folios qui n’ont été, pour l’instant, que sommairement inventoriés. Quelques autres fragments coraniques sont restés à Damas, au Musée national (D’Ottone, « Manuscripts as Mirrors »).

La Grande Mosquée de Ṣanʿāʾ

En 1973, la réfection du plafond de la Grande Mosquée a mis au jour un grand nombre de fragments de parchemins, dont des fragments coraniques, entreposés dans l’espace entre le plafond et le toit. La présence de quelques imprimés suggère un dépôt récent, probablement lors d’un réaménagement de la bibliothèque de la mosquée (Costa, « La Moschea grande »).

La grande Mosquée de Sanaa

La grande Mosquée de Sanaa

Les données statistiques, fournies par l’équipe allemande en charge de la conservation et du classement du fonds, sont vagues. Dans les années 1980, Gerd-Rüdiger Puin et Hans-Caspar Graf von Bothmer mentionnent 40.000 fragments appartenant à plus de 1000 codices. Parmi eux, ils signalent 700 ou 750 corans sur parchemin. En 1987, von Bothmer parle également de 22 manuscrits en écriture hijāzī. Mais, en 1996, Puin fait état de 900 corans sur parchemin dont 10% en écriture « pré-coufique, hijāzī ou mā’il » selon eux. Parmi ces fragments, on compte un document unique : un palimpseste coranique dont la scriptio inferior diverge de la Vulgate officielle. L’ensemble est resté in-situ, conservé dans la Dār al-makhṭūṭāt.

Des manuscrits à l’extérieur des genizah

Indépendamment de ces quatre fonds, d’autres manuscrits anciens ont circulé. Parmi ceux-là, beaucoup ont été attribué, a posteriori, à des personnages éminents, comme ‘Uthmān ibn ‘Affān (r. 644 à 656) ou ‘Alī ibn Abī Ṭālib (r. 656 à 661).

Pour certains, les sources textuelles nous permettent d’en reconstituer le cheminement. C’est le cas notamment du manuscrit attribué à ‘Uthmān, conservé aujourd’hui à la Mosquée Sayyida Zaynab au Caire, qui se trouvait très probablement dans la madrasa al-Faḍiliyya déjà à la période ayyubide (Munajjid, Dirāsāt fī ta’rīkh al-khaṭṭ).

Un autre manuscrit, également attribué à ‘Uthmān, se trouvait dans la mosquée du Prophète à Médine, au moment où s’y rend Ibn Jubayr (m. 1217). C’est probablement ce même manuscrit qui est mentionné par le Traité de Versailles en 1919 : « le Koran original ayant appartenu au calife Osman et enlevé de Médine par les autorités turques pour être offert à l’ex-empereur Guillaume II » (Marx, « Le Coran de ‘Uthmān »). Que devient ce manuscrit ? Il s’agit certainement du manuscrit que G. Bergsträsser photographia dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul dans les années 1920. Un fac-similé de ce manuscrit a récemment été publié par T. Altikulaç, Muṣḥaf- I Şerîf (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Medine nr. 1), 2020, Volumes I and II, Istanbul :IRCICA.

Ces pérégrinations ne sont malheureusement pas systématiquement enregistrées par l’histoire. Pour un grand nombre de matériaux, les informations concernant la provenance sont confuses.

C’est notamment le cas de cet autre muṣḥaf attribué au calife ‘Uthmān conservé à la bibliothèque Hast-Imam à Tashkent en Ouzbékistan au sujet duquel on disait localement qu’il provenait tantôt de la bibliothèque du sultan ottoman Bayezid I (r. 1389-1402), tantôt de celle de Tamerlan (voir mon article à propos de ce manuscrit : « The Samarkand Qurʿān », à paraître dans The History and Development of the Arabic Script, King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Riyadh).

L’étude de ces manuscrits issus de chemins parallèles reste à faire. Il existe un grand nombre de bibliothèques, publiques ou privées et de musées conservant aujourd’hui des manuscrits coraniques qui attendent d’être restaurés, numérisés et étudiés. Ces lieux de conservation sont disséminés partout dans le monde islamique ; des bibliothèques du Maroc, comme celle de la Mosquée al-Qarawiyyin à Fès, jusqu’à celles de l’Indonésie. Les manuscrits qui s’y trouvent ont-ils été copiés sur place ou viennent-ils d’ailleurs ? Il faudra les étudier plus en détails pour répondre à cette question.

L’histoire des fonds éclaire le contexte socio-culturel dans lequel s’est développé le muṣḥaf, le livre-coran. Ces larges fonds que nous appelons aujourd’hui « genizah » ont probablement constitué autrefois des bibliothèques, dans lesquelles les manuscrits du Coran étaient visiblement utilisés, pendant plusieurs décennies voire plus, par la communauté. Beaucoup conservent les traces de traditions de lectures, de corrections, de découpage en sections ou encore d’indication de prosternation, pour les besoins du culte.

La fonctionnalité de ces bibliothèques justifie également le fait qu’aucun texte conservé ne s’écarte sensiblement de la Vulgate ‘uthmānienne. Pourtant, la découverte du palimpseste de Ṣanʿāʾ , dont le texte originel a été volontairement effacé, témoigne que d’autres versions du texte ont existé. Toutefois, dans le cas de ce manuscrit exceptionnel, il faut préciser que la présentation formelle du texte originel – son format, son écriture, sa mise en page – ne diverge en rien de ce que l’on connaît par ailleurs.

Les matériaux disponibles aujourd’hui peuvent-ils être représentatifs de la transmission du Coran ? L’existence de manuscrits circulant en dehors des fonds pose la question des bibliothèques disparues, notamment en Irak et en Arabie, deux centres qui eurent leur importance dans la transmission du texte coranique.

De nouvelles bibliothèques coraniques seront peut-être mises au jour dans le futur, avec de nouveaux matériaux qui nous amèneront peut-être à revoir l’histoire de la transmission manuscrite.